상영기간 창작자, 평론가, 저자 등과 함께하는 토크프로그램 개최

오는 26일(수)부터 내년 1월 10일(토)까지 국립현대미술관 서울 MMCA영상관

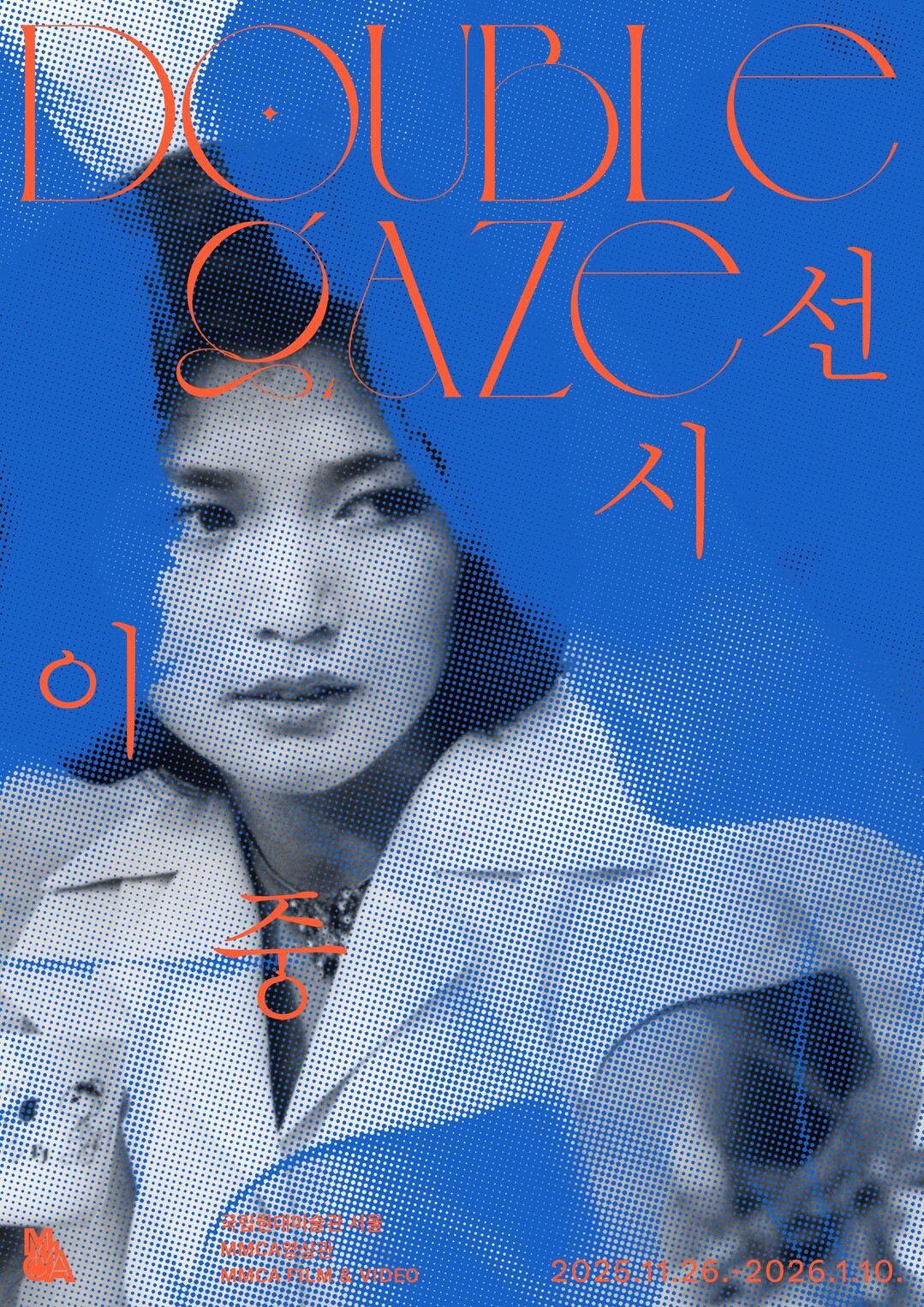

이슈앤/ 국립현대미술관(MMCA, 관장 김성희)은 2025년 MMCA 필름앤비디오의 마지막 프로그램 《이중시선》을 선보인다.

상영은 26일(수)부터 2026년 1월 10일(토)까지 국립현대미술관 서울 MMCA영상관에서 진행된다.

김성희 국립현대미술관장은 “이번 상영은 시대별로 영향을 주고받은 작품들을 새로운 시각으로 조명할 기회”라며, “국립현대미술관 필름앤비디오는 미술관에서의 영화 상영에 대한 의미를 짚어가며 관객에게 다층적인 서사와 미장센을 갖춘 확장된 영화세계를 선사할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

이중시선》은 유튜브, 인터넷 등에 범람하는 영상의 홍수 속에, 천만 관객 동원과 같은 대중성과 소수에게 평가받는 예술성의 경계 너머 새로운 시선으로 픽션과 동시대상을 넘나드는 작품들을 쌍으로 구성하여 서로가 서로의 비평의 대상이 되도록 구성했다.

단순히 서로 다른 작품을 병치하는 데서 그치지 않고, 각 영화가 탄생한 시대와 배경, 장르와 형식, 제도와 관객의 기대를 가로지르며, 서로 다른 의미를 지닌 이미지와 서사가 충돌하고 조응하는 순간에 주목한다.

쌍을 이루는 두 영화가 드러내는 균열과 공명은 결국 영화라는 예술이 시대와 사회를 다르게 볼 수 있는 방식을 어떻게 제안하는지, 혹은 어떻게 실험하는지를 살펴보게 할 것이다.

총 12편의 영화를 2편씩 엮어 6개의 프로그램으로 구성한 이번 상영의 시작은 김기영 감독의 <살인 나비를 쫓는 여자>(1978)와 할 애쉬비의 <해롤드와 모드>(1971)다.

두 작품은 죽음을 향할수록 되려 생동하는 욕망을 그린 영화들로, 삶과 죽음의 경계에서 기존 질서와 규범을 전복하려는 메시지를 공유한다.

두 번째 프로그램은 르네 비에네의 <변증법은 벽돌을 깰 수 있는가?>(1973)와 스티브 오데커크의 <퓨전 쿵푸>(2002)다.

두 영화는 정치적 전략과 해학의 경계를 넘나들며 대중의 볼거리이자 소비문화의 상징이었던 아시아 무술 영화를 전복의 장치로 삼는다.

재현과 재맥락화를 통해 서사를 비틀고, 이미지와 언어를 충돌시키며 새로운 사유의 공간을 연다.

세 번째 프로그램에서는 알프레드 히치콕의 대표작 <싸이코>(1960)와 이를 38년 후에 똑같이 재촬영하려 했던 구스 반 산트의 <싸이코>(1998)를 상영한다.

흑백을 컬러로 대체하고, 원작의 시선과 호흡을 그대로 따라간 리메이크 작품은 원작의 경계와 감각이 흐려지는 지점을 관객에게 묻는다.

네 번째 프로그램은 제작 현장의 기록과 카메라 뒤 주체의 성찰을 함께 제시한다.

레스 블랭크의 <버든 오브 드림즈>(1982)가 한 작품의 제작 현장을 통해 집요함의 윤리를 드러낸다면, 커스틴 존슨의 <카메라를 든 사람>(2016)은 다수의 촬영 현장을 엮어 관찰자의 자기성찰을 전면에 내세운다.

다섯 번째 프로그램은 로버트 클레이머의 <우리 모두의 나치>(1984)와 아비 모그라비의 <Z32>(2008)다. 카메라 앞에 선 이들과 카메라 뒤의 이들이 서로를 응시함으로써 전쟁과 폭력의 당사자성, 그리고 영화라는 장치를 통한 재현의 윤리적 불안정성을 드러낸다. 현재와 과거, 증언과 허구 사이의 긴장이 치밀하게 구축된다.

그러면서 한국 영화로 구성되어 송능한 감독의 <넘버 3>(1997)와 조근식 감독의 <품행제로>(2002)를 통해 하이틴 복고 열풍과 조폭 영화의 성공 신화가 출발했던 임계점을 조명한다.

두 작품은 한국 대중 영화가 대중성과 반항, 장르적 반항과 실험을 통해 시대 감수성을 열어간 순간을 보여준다.

상영과 연계하여 평론가, 창작자 등이 함께 작품을 감상하고, 토크프로그램을 통해 작품에 대한 이해를 높이는 시간을 마련할 예정이다.

각 분야 전문가들과 함께 이번 프로그램의 구성 및 배경을 다양한 시선으로 나누는 자리도 마련된다. 영화계의 해적 문화를 본격적으로 다룬『영화도둑일기』(미디어버스)의 저자 한민수와 ‘씨네스트’에서 수많은 한국어 자막을 제작한 서향경은 영화 해적질과 자막 번역이 어떻게 기존 저작권 질서 밖에서 다른 영화 감상 방식과 관객 공동체를 만들어왔는지 논할 예정이다.

송효정 영화 평론가와 영상 비평지 ‘마테리알’ 편집인 함연선은 국내에 고착화된 천만 영화라는 환상을 비평적으로 살펴보며, 2000년대 한국 영화 문화 현상을 짚어보고자 한다.

[이슈앤 = 전선재 기자]